FENÓMENO Y NOUMENO. CIVILIZACION Y BARBARIE.RAZON E INSTINTO. HUMANIDAD Y ANIMALIDAD. EL YO FRAGMENTADO. LO EXTERIOR Y LO INTERIOR. ELLO Y SUPERYO: son algunos de los temas que asoman para el debate en el texto de Stevenson que - sobre final - pone en la pluma del protagonista las explicaciones acerca de su extraña forma de proceder. Hay otro ser, otro yo, otra subjetividad que duerme a la espera de que una mágica droga la despierte. Ese despertar puede ser experimental, fugaz, lúdico, o puede convertirse en definitivo, ingobernable, mortal. El concepto mismo de la ciencia de la segunda mitad del siglo XIX, la visión positivista de su omnipotencia y determinación acompaña los planteos de Stevenson y proponen un detallado análisis de sus escritos. He aquí pasajes del escrito que cierra la novela:

“Fue, pues, la exageración de mis aspiraciones y no la magnitud de mis faltas lo que me hizo como era y separó en mi interior, más de lo que es común en la mayoría, las dos provincias del bien y del mal que componen la doble naturaleza del hombre. En mi caso, reflexioné profunda y repetidamente sobre esa dura ley de vida que constituye el meollo mismo de la religión y representa uno de los manantiales más abundantes de sufrimiento.

Pero a pesar de mi profunda dualidad, no era en sentido alguno hipócrita, pues mis dos caras eran igualmente sinceras. Era lo mismo yo cuando abandonado todo freno me sumía en el deshonor y la vergüenza que cuando me aplicaba a la vista de todos a profundizar en el conocimiento y a aliviar la tristeza y el sufrimiento. Y ocurrió que mis estudios científicos, que apuntaban por entero hacia lo místico y lo trascendente, influyeron y arrojaron un potente rayo de luz sobre este conocimiento de la guerra perenne entre mis dos personalidades. Cada día, y con ayuda de los dos aspectos de mi inteligencia, el moral y el intelectual, me acercaba más a esa verdad cuyo descubrimiento parcial me ha llevado a este terrible naufragio y que consiste en que el hombre no es sólo uno, sino dos. Y digo dos porque mis conocimientos no han ido más allá de este punto.

Otros vendrán después, otros que me sobrepasarán en conocimientos, y me atrevo a predecir que al fin el hombre será tenido y reconocido como un conglomerado de personalidades diversas, discrepantes e independientes. Yo, por mi parte, a causa de la naturaleza de mi vida, avancé infaliblemente en una dirección y sólo en una. Fue en el terreno de lo moral y en mi propia persona donde aprendí a reconocer la verdadera y primitiva dualidad del hombre. Vi que las dos naturalezas que contenía mi conciencia podía decirse que eran a la vez mías porque yo era radicalmente las dos, y desde muy temprana fecha, aun antes de que mis descubrimientos científicos comenzaran a sugerir la más remota posibilidad de tal milagro, me dediqué a pensar con placer, como quien acaricia un sueño, en la separación de esos dos elementos. Si cada uno, me decía, pudiera alojarse en una identidad distinta, la vida quedaría despojada de lo que ahora me resultaba inaguantable. El ruin podía seguir su camino libre de las aspiraciones y remordimientos de su hermano más estricto. El justo, por su parte, podría avanzar fuerte y seguro por el camino de la perfección complaciéndose en las buenas obras y sin estar expuesto a las desgracias que podía propiciarle ese pérfido desconocido que llevaba dentro. Era una maldición para la humanidad que esas dos ramas opuestas estuvieran unidas así para siempre en las entrañas agonizantes de la conciencia, que esos dos gemelos enemigos lucharan sin descanso. ¿Cómo, pues, podían disociarse?

Hasta aquí había llegado en mis reflexiones, cuando un rayo de luz que partía de la mesa del laboratorio empezó a iluminar débilmente el horizonte. De pronto comencé a percibir con mayor claridad de la que nunca se haya imaginado la inmaterialidad temblorosa, la efímera inconsistencia de este cuerpo que es nuestra vestidura carnal, de este cuerpo en apariencia tan sólido. Hallé que ciertos agentes tenían la capacidad de alterar y arrancar esta vestidura del mismo modo que el viento agita los cortinajes de unos ventanales. No quiero adentrarme en el aspecto científico de mi confesión por dos razones. La primera, porque he aprendido que cada hombre carga con su destino a lo largo de toda su vida y que cuando trata de sacudírselo de los hombros le vuelve a caer con un peso aún mayor y más extraño. Segundo, porque, como dejará bien a las claras mi relato, mis descubrimientos han sido, por desgracia, incompletos. Bastará con que diga que no sólo aprendí a distinguir mi cuerpo material de la emanación de ciertos poderes que componen mi espíritu, sino que llegué a fabricarme una pócima por medio de la cual logré despojar a esos poderes de su supremacía y sustituir mi aspecto por una segunda forma y apariencia no menos natural para mí, puesto que constituía expresión de los elementos más bajos de mi espíritu y llevaba su sello. (…)

Hablaré ahora sólo en teoría, no diciendo lo que sé, sino lo que creo más probable. El lado malo de mi naturaleza, al que yo había otorgado el poder de aniquilar temporalmente al otro, era menos desarrollado que el lado bueno, al que acababa de desplazar. Era ello natural, dado que en el curso de mi vida, que después de todo había sido casi en su totalidad una vida dedicada al esfuerzo, a la virtud y a la renunciación, lo había ejercitado y agotado mucho menos. Por esa razón, pensé, Edward Hyde era mucho más bajo, delgado y joven que Henry Jekyll. Del mismo modo que el bien brillaba en el semblante del uno, el mal estaba claramente escrito en el rostro del otro. Ese mal (que aún debo considerar el aspecto mortal del hombre) había dejado en ese cuerpo una huella de deformidad y degeneración. Y, sin embargo, cuando vi reflejado ese feo ídolo en la luna del espejo, no sentí repugnancia, sino más bien una enorme alegría. Ése también era yo. Me pareció natural y humano. A mis ojos era una imagen más fiel de mi espíritu, más directa y sencilla que aquel continente imperfecto y dividido que hasta entonces había acostumbrado a llamar mío. Y en eso no me equivocaba. He observado que cuando revestía la apariencia de Edward Hyde nadie podía acercarse a mí sin experimentar un visible estremecimiento de la carne. Esto se debe, supongo, a que todos los seres humanos con que nos tropezamos son una mezcla de bien y mal, y Edward Hyde, único entre los hombres del mundo, era solamente mal.(…)

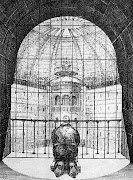

Aquella noche llegué al fatal cruce de caminos. Si me hubiera enfrentado con mi descubrimiento con un espíritu más noble, si me hubiera arriesgado al experimento impulsado por aspiraciones piadosas o generosas, todo habría sido distinto, y de esas agonías de nacimiento y muerte habría surgido un ángel y no un demonio. Aquella poción no tenía poder discriminatorio. No era diabólica ni divina. Sólo abría las puertas de una prisión y, como los cautivos de Philippi, el que estaba encerrado huía al exterior. Bajo su influencia mi virtud se adormecía, mientras que mi perfidia, mantenida alerta por mi ambición, aprovechaba rápidamente la oportunidad y lo que afloraba a la superficie era Edward Hyde. Y así, aunque yo ahora tenía dos personalidades con sus respectivas apariencias, una estaba formada integralmente por el mal, mientras que la otra continuaba siendo Henry Jekyll, ese compuesto incongruente de cuya reforma y mejora yo desesperaba hacía mucho tiempo. El paso que había dado era, pues, decididamente a favor de lo peor que había en mí.”

ROBERT STEVENSON: DR YEKYLL Y MR HYDE

Pero a pesar de mi profunda dualidad, no era en sentido alguno hipócrita, pues mis dos caras eran igualmente sinceras. Era lo mismo yo cuando abandonado todo freno me sumía en el deshonor y la vergüenza que cuando me aplicaba a la vista de todos a profundizar en el conocimiento y a aliviar la tristeza y el sufrimiento. Y ocurrió que mis estudios científicos, que apuntaban por entero hacia lo místico y lo trascendente, influyeron y arrojaron un potente rayo de luz sobre este conocimiento de la guerra perenne entre mis dos personalidades. Cada día, y con ayuda de los dos aspectos de mi inteligencia, el moral y el intelectual, me acercaba más a esa verdad cuyo descubrimiento parcial me ha llevado a este terrible naufragio y que consiste en que el hombre no es sólo uno, sino dos. Y digo dos porque mis conocimientos no han ido más allá de este punto.

Otros vendrán después, otros que me sobrepasarán en conocimientos, y me atrevo a predecir que al fin el hombre será tenido y reconocido como un conglomerado de personalidades diversas, discrepantes e independientes. Yo, por mi parte, a causa de la naturaleza de mi vida, avancé infaliblemente en una dirección y sólo en una. Fue en el terreno de lo moral y en mi propia persona donde aprendí a reconocer la verdadera y primitiva dualidad del hombre. Vi que las dos naturalezas que contenía mi conciencia podía decirse que eran a la vez mías porque yo era radicalmente las dos, y desde muy temprana fecha, aun antes de que mis descubrimientos científicos comenzaran a sugerir la más remota posibilidad de tal milagro, me dediqué a pensar con placer, como quien acaricia un sueño, en la separación de esos dos elementos. Si cada uno, me decía, pudiera alojarse en una identidad distinta, la vida quedaría despojada de lo que ahora me resultaba inaguantable. El ruin podía seguir su camino libre de las aspiraciones y remordimientos de su hermano más estricto. El justo, por su parte, podría avanzar fuerte y seguro por el camino de la perfección complaciéndose en las buenas obras y sin estar expuesto a las desgracias que podía propiciarle ese pérfido desconocido que llevaba dentro. Era una maldición para la humanidad que esas dos ramas opuestas estuvieran unidas así para siempre en las entrañas agonizantes de la conciencia, que esos dos gemelos enemigos lucharan sin descanso. ¿Cómo, pues, podían disociarse?

Hasta aquí había llegado en mis reflexiones, cuando un rayo de luz que partía de la mesa del laboratorio empezó a iluminar débilmente el horizonte. De pronto comencé a percibir con mayor claridad de la que nunca se haya imaginado la inmaterialidad temblorosa, la efímera inconsistencia de este cuerpo que es nuestra vestidura carnal, de este cuerpo en apariencia tan sólido. Hallé que ciertos agentes tenían la capacidad de alterar y arrancar esta vestidura del mismo modo que el viento agita los cortinajes de unos ventanales. No quiero adentrarme en el aspecto científico de mi confesión por dos razones. La primera, porque he aprendido que cada hombre carga con su destino a lo largo de toda su vida y que cuando trata de sacudírselo de los hombros le vuelve a caer con un peso aún mayor y más extraño. Segundo, porque, como dejará bien a las claras mi relato, mis descubrimientos han sido, por desgracia, incompletos. Bastará con que diga que no sólo aprendí a distinguir mi cuerpo material de la emanación de ciertos poderes que componen mi espíritu, sino que llegué a fabricarme una pócima por medio de la cual logré despojar a esos poderes de su supremacía y sustituir mi aspecto por una segunda forma y apariencia no menos natural para mí, puesto que constituía expresión de los elementos más bajos de mi espíritu y llevaba su sello. (…)

Hablaré ahora sólo en teoría, no diciendo lo que sé, sino lo que creo más probable. El lado malo de mi naturaleza, al que yo había otorgado el poder de aniquilar temporalmente al otro, era menos desarrollado que el lado bueno, al que acababa de desplazar. Era ello natural, dado que en el curso de mi vida, que después de todo había sido casi en su totalidad una vida dedicada al esfuerzo, a la virtud y a la renunciación, lo había ejercitado y agotado mucho menos. Por esa razón, pensé, Edward Hyde era mucho más bajo, delgado y joven que Henry Jekyll. Del mismo modo que el bien brillaba en el semblante del uno, el mal estaba claramente escrito en el rostro del otro. Ese mal (que aún debo considerar el aspecto mortal del hombre) había dejado en ese cuerpo una huella de deformidad y degeneración. Y, sin embargo, cuando vi reflejado ese feo ídolo en la luna del espejo, no sentí repugnancia, sino más bien una enorme alegría. Ése también era yo. Me pareció natural y humano. A mis ojos era una imagen más fiel de mi espíritu, más directa y sencilla que aquel continente imperfecto y dividido que hasta entonces había acostumbrado a llamar mío. Y en eso no me equivocaba. He observado que cuando revestía la apariencia de Edward Hyde nadie podía acercarse a mí sin experimentar un visible estremecimiento de la carne. Esto se debe, supongo, a que todos los seres humanos con que nos tropezamos son una mezcla de bien y mal, y Edward Hyde, único entre los hombres del mundo, era solamente mal.(…)

Aquella noche llegué al fatal cruce de caminos. Si me hubiera enfrentado con mi descubrimiento con un espíritu más noble, si me hubiera arriesgado al experimento impulsado por aspiraciones piadosas o generosas, todo habría sido distinto, y de esas agonías de nacimiento y muerte habría surgido un ángel y no un demonio. Aquella poción no tenía poder discriminatorio. No era diabólica ni divina. Sólo abría las puertas de una prisión y, como los cautivos de Philippi, el que estaba encerrado huía al exterior. Bajo su influencia mi virtud se adormecía, mientras que mi perfidia, mantenida alerta por mi ambición, aprovechaba rápidamente la oportunidad y lo que afloraba a la superficie era Edward Hyde. Y así, aunque yo ahora tenía dos personalidades con sus respectivas apariencias, una estaba formada integralmente por el mal, mientras que la otra continuaba siendo Henry Jekyll, ese compuesto incongruente de cuya reforma y mejora yo desesperaba hacía mucho tiempo. El paso que había dado era, pues, decididamente a favor de lo peor que había en mí.”

ROBERT STEVENSON: DR YEKYLL Y MR HYDE

No hay comentarios.:

Publicar un comentario